花燃ゆ あらすじ ネタバレ 第1回

いよいよ、2015(平成27)年1月4日日曜日より、放送が開始されることに...。

江戸幕府末期における志士たちの青春群像が...。

時は19世紀半ば、諸外国からの脅威に端を発した尊王攘夷の嵐の吹き荒れる中、長州藩内における松下村塾では、塾頭の吉田松陰(伊勢谷友介)の下、あらゆる門下生たちが侃々諤々の議論を闘わせており...。

熱の高まりとともに、取っ組み合いになりそうな勢いの中、松陰の実妹・杉文(井上真央)が、おにぎりの差し入れ。

思いがけない紅一点の登場に、門下生たちの表情が和らいで、誰もが明るくなって...。

文は人と人との出逢いとつながりにおける大切さを自然と意識させてくれることで、周囲から慕われていた。

はじまりは、さかのぼること1850(嘉永3)年の夏、文(山田萌々香)の8歳の頃からで...。

長州藩主・毛利敬親(北大路欣也)と重臣の観閲の下、砲術調練の指揮を執るは、山鹿流兵学者・吉田寅次郎のちの松陰。

山鹿流兵学師範で寅次郎の叔父・玉木文之進(奥田瑛二)の厳格なまさざしの下、見守る人たちの間を偶然通りかかった文が、不覚にも寅次郎の「これではだめだ」といったつぶやきに驚き、そばにいた知人に困惑するかのように打ち明けたところ、ざわつきが広まり調練が滞ってしまったことで、文之進は怒り心頭に。

戻った家では、文之進から厳しく叱責された文が、激しく落胆。 藩命による実兄・寅次郎の九州遊学が取り消しになってしまうではないかと。

ほどなく、気にかけた長兄・梅太郎(原田泰造)が戻り、次兄・寅次郎の取り成しあって事なきを得たことを伝え、文は安堵したかのように一気に号泣。 梅太郎と後から戻った寅次郎に優しく包まれた。

8月、寅次郎は九州遊学へ...。

しばらくの時が流れ、杉家ではいつもの通りの朝からの農作業。

かつては萩城下に住まいを構えていた杉家の主である百合之助(長塚京三)は、大火により家を失い、しかも無給通組(下級武士上等)の家格ゆえ石高26石という極貧の武士ということもあり、城より離れた松本村で農作業での生計を余儀なくされていて...。

健気に精を出す文の気になるは、いつも優しい寅次郎のこと。

その寅次郎は、長崎で蘭学者との学び、『聖武記』に記述された1840(天保11)年から2年間にわたるアヘン戦争のいきさつ、通りすがりに見かけた短銃を試し撃ちするオランダ人の笑顔に、諸外国からの脅威に驚愕。

一番の目的である平戸では、山鹿流宗家・山鹿万介と陽明学者・葉山佐内との学び。

そこを後にした寅次郎は、熊本に入り、肥後藩山鹿流兵学師範・宮部鼎蔵(ビビる大木)と、初めての出逢うことに。

鼎蔵は寅次郎より10歳年上だったが、すでに禁書とされる『海防臆測』を入手していることを聞くなり、目を輝かせた。

念願の『海防臆測』に目を通すなり、自身のものにしたいと寅次郎は哀願。

寅次郎と鼎蔵は、意気投合した。

その頃の萩には、不本意ながらも江戸藩邸大番役から戻ってきた青年が...。

儒学者・小田村吉平の養子・伊之助(大沢たかお)だった。

義母・志乃(かたせ梨乃)危篤という偽の知らせからの手筈で、藩の重臣・椋梨藤太(内藤剛志)により藩校・明倫館へ戻されることになったとのこと。

明倫館学頭・山県大華とともに文之進の講義の見学を終えて間もない伊之助は、父の使いで明倫館への書物を返却に来た高杉晋作(山崎竜太郎)との初めての出逢い。

書物に関する感想を聞こうとした伊之助だったが、晋作からは冷め切った答えのみ。

外国船の往来寸前の知らせを耳にする中、先行き不透明な今までの学びへの疑問と、これからの学びのあり方を鋭く問い質されて、伊之助は答えに詰まってしまった。

意を決した伊之助は、家に戻るなり志乃に江戸勤めを再度願い出た。

最新の情報と知識と技術を求めて江戸に集う若き志士たちの力で、この国を守りたいと。

しかし、志乃は頑なに応じないまま。

藩医を勤める実父・松島瑞蟠が政への意見ゆえ逆臣との咎で自害となり、やむなく拾われた身の上であることを忘れたのかと。

伊之助はただひたすら耐えるしかなかった。

江戸で入手した"大切な書物"を近くの松本川で紛失した落胆の尾の引いたまま...。

その"大切な書物"を手にしたのは、弟・敏三郎(山田瑛瑠)とともに栗拾いの帰りに松本川で沢蟹を獲った文。

そこから離れたところで、川岸で突っ伏すように泣いている伊之助が気になり、文が声をかけたところ、泣き笑いしながら答える伊之助が明倫館の講師と知るなり困惑して後ずさりしてしまって...。

伊之助が川を後にしてしばらく、沢蟹拾いを続ける敏三郎が、偶然にも伊之助の落とした書物を手にすることになり、文の手元に。

表紙の文字の塞がれた箇所の気になる文が、その紙切れをはがして目にしたのは、『海防臆測』の文字だった。

すでに寅次郎から禁書として聞かされ思いを察した文は困惑、葛藤の末、密かに明倫館へ届けに行くことに。

ところが、不運にも文之進に見つかってしまい、殴り飛ばされた文は激しく詰問されるも、伊之助の思いを察して頑なに答えようとしなかった。

その夜、文は家の外へ放り出されてしまった。

雨の降り始めて文が身体を震わせる中、寅次郎が帰ってきた。

ことを知った寅次郎は、放り出された文に寄り添い、優しく語りかけて...。

これまで孤独な時が多かったことを打ち明けることに...。

吉田寅次郎は、1830(文政13)年8月4日、萩城下松本村で長州藩士・杉百合之助の次男として誕生した。

幼少より、父や兄・梅太郎とともに畑仕事に出かけ、草取りや耕作をしながら「四書五経」の素読、「文政十年の詔」、「神国由来」、そのほか「頼山陽の詩」などを、父が音読し後から兄弟が復唱することを習慣づけられて育ち、夜も仕事しながら兄弟に書を授け本を読ませることを習慣づけられたという。

しかし、家の貧しさから1834(天保5)年、叔父で山鹿流兵学師範である吉田大助の養子となるも、翌年に大助が死亡、同じく叔父の玉木文之進が開いた松下村塾で指導を受けることになったという。

吉田家は、代々より藩学である山鹿流兵学師範として毛利氏に仕えていたことあって、その指導方法は苛烈で、気を失うほどだったとか。

しかし、ある日突然、意識が飛んでしまった勢いで、これまでの書物による学びが自然と口から出るようになったという。

そして、寅次郎11歳の時、藩主・毛利慶親への御前講義の出来栄えが見事であったことにより、その才能が認められたとのこと。

そこへ、アヘン戦争により、清が西洋列強に大敗。

山鹿流兵学が時代遅れになったことを痛感した寅次郎は、西洋兵学を学ぶという真の目的のための、この旅の九州遊学へ...。

文は心が癒された。

寅次郎も、自身と同じく『海防臆測』を持つ人間がいる知って、心強い思いに。

その『海防臆測』の一件は、明倫館に瞬く間に広まり、すぐに察した伊之助は衝動的に松本川へ。

そこで自身を気にかけて河原に立ち尽くす文と再会して...。

伊之助はつらい思いをさせてしまったことを文に詫びると、文は孟子の一節を口ずさみ、伊之助を驚かせる。

そして、文に惹かれるかのように後を歩いた伊之助のたどり着いた先は、明倫館。

そこでは、講義の前に文之進が、門下生を前にして、寅次郎の師範としての指南の旨を伝えるとともに、懐から『海防臆測』を取り出すなり、禁書にかぶれてはならないと厳重注意。

ところが、異を唱えたのは、寅次郎。

孫子の『兵法』にある「敵を知り 己を知れば 百戦して危うからず」を理由に、考えることなく禁書とすれば諸外国の動向を知らないまま太刀打ちできないこと、自身の頭で考え抜いて行動した人間は諸外国から被れることはないと主張。

寅次郎に心を動かされた伊之助は、自身からこれまでのいきさつを打ち明けて、寅次郎の考えに同意であることを主張。

寅次郎は文之進から『海防臆測』を取り上げて破り捨てるも、同じものを懐から取り出して、江戸に多く出回っている以上、心ある人たちの流れは止められないと、改めて主張して...。

やがて、禁足となった寅次郎と伊之助の控える別室にて、藩主・毛利敬親との初めての出逢い。

敬親は、これからの国のために志をもって動きたい気持ちを理解しつつも、先人からの旧き良きしきたりとして信じる人たちも多くいることを理解してほしいと諭し、不問にする旨を伝えた。

二人は感服、すかさず寅次郎と伊之助はこれからの国のための江戸勤めを願い出たことで、敬親から了承されることに。

出迎えた文、そして寅次郎と伊之助は、すべてを察した。

三人は心を通わせ合い、寅次郎から「人と人とを引き合わせる不思議な力がある」と褒められた文は、嬉しい気持ちに。

数日後、江戸勤めとなった伊之助は、志乃の頑なな反対を静かに押し切り、女中が身の回りの世話をしてくれるから安心してほしいと伝えて、家を後にした。

志乃の気落ちを察する椋梨藤太は、寅次郎と伊之助の動きを探るために、後を追う旨を明倫館学頭・山県大華に伝えて出立。

すでに三田尻を越えた、寅次郎22歳、伊之助23歳、江戸へ向かう二人の心は熱かった。

二人の熱き想いを察する文は、日々の暮らしに前向きになり、将来へ想いを馳せてゆく。

改めて振り返ると、人生を生活をより良くするために、世の中を大きく動かしたいという想いは、表面上は意外と小さな村から高まってゆくことの多い、ということかなあ。

山と海に狭められた土地である萩から、国へ、世界へ、少しずつ発信して、世の中を大きく動かしてゆくことになるとは...。

それは、何気ない日々の暮らしの積み重ねによるもので、ある日突然発火して沸騰する、ということなのかもしれない???

そして現代...。

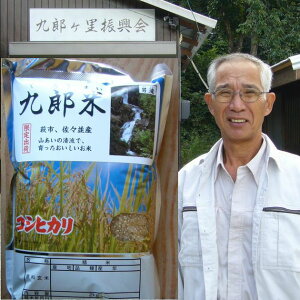

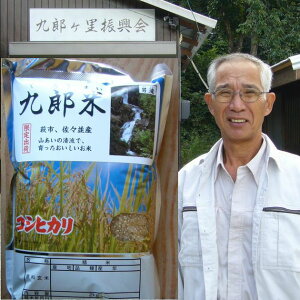

標高789mの男岳のふもとに位置する、静かな山あいの小さな集落・山口県萩市佐々並の黒ヶ谷では、急傾斜の棚田ながらも、山あいからの清流と昔ながらの堆肥による土作りで育った美味しい米で、御殿様も召し上がったとされる、萩市佐々並産地直送で"カジカが鳴き蛍が舞う"と評判の、

『九郎米 こしひかり』の精米5kgと玄米5kgが...。

山口県北部の澄んだ水と肥沃な大地に恵まれ大自然の豊かな恩恵を受けた地形である、萩市紫福長沢台で、愛情をたっぷり注がれて育てられた極上の霜降り黒毛和牛で、「黒毛和牛A4等級保証」の、

『長萩和牛(黒毛和牛) すき焼き用肩ロース 800g』、

『長萩和牛(黒毛和牛) すき焼き用モモ肉 400g』、

『長萩和牛(黒毛和牛) 焼き肉用特上バラ肉 400g』。

食べやすい大きさに切りそろえたサワラやブリなど厳選した旬の魚介類、野菜などの鍋の具材を、豪華なおせち風に詰め合わせし、ダシの効いた鍋用のスープ付きの、日本海の旬の魚介を味わえる贅沢な『萩の漁師鍋』。

1890(明治23)年創業の『萩産干物 広松』では、組み合わせ自由の『萩の干物セット2箱』。

魚全体に塩をなじませるため、濃度の異なる塩水に二度漬けし、丁寧に仕上げました、山口県萩市のブランド魚「萩の瀬つきあじひらき」。

一番甘みの強い高級な"イカの王様"こと剣先イカを使用して、お醤油も地元の味にこだわりの醤油と、みりん干しにした「萩のいかみりん(剣先いか)」。

まとまった漁獲がないため、都市部への流通はほとんどないとされる「萩の金太郎(ひめじ)」は、昔話『金太郎』の衣装を連想させるような、鮮やかな朱色の体つきゆえ、地元では親しみを込めて"キンタロウ"と呼ばれている魚・ヒメジは、身離れがよく、白身にはほんのり甘みが...。

山口県萩市のブランド魚・瀬つきあじを、地元で親しまれている萩の醤油で味つけした「萩の瀬つきあじみりん」。

"金太郎"の相方として、"平太郎"と呼ばれている「萩の平太郎(べらこ)」は、旨みが凝縮した干物で、フライパンで乾煎りにすると、骨も柔らかく、まるごと美味しいとのこと。

かねてから親しみあるブランドとして、長きにわたって定着しているのは、嬉しいこと。

江戸時代末期に国を動かした長州藩、現在の山口県が、改めて世界中から注目を集めることになるのは、いつ頃になるのか、つい気になってしまった。

希望が広まること、祈りたいなあ。

コメント 0